関東人には、一番死角になる県が新潟なのではないだろうか。旅に行くのにも、東北や北陸というアイデアは浮かぶのだが、新潟とは真っ先には浮かばないのではと思う。何故なのか、これと言った見所がなく漠然としているからなのか、距離的中途半端さがネックになっているのか、確かに新潟旅行をしてきたという話を他人から聞いたことがない。ところがである、こういう県は案外、オジサンの薄っぺらな人生経験からでも、出かけてみると「いいじゃん」ということが多かったりするのも確かなのである。そこでオジサン急に思い立ったのが吉日、重い腰をあげ新潟に向かったのである。というか、こういうところを早いうちに攻めておかないと、今後の全国制覇のためにもと思った次第、新潟県には何と失礼なことよのー。ただ確かにあるのである、こういう市が…(茨城県水戸市、静岡県静岡市、山梨県甲府市など)。

朝5時起きして上野駅へ、青春18切符を買い、行きは鈍行で向かう。高崎線で高崎駅まで、上越本線で越後湯沢で乗り継ぎし、一度長岡駅で下車、長岡をぶらついて、新潟五大ラーメンのひとつ長岡生姜醤油ラーメン(「「燕背脂」「新潟濃厚味噌」「新潟あっさり醤油」「三条カレー」)を食べて新潟市へという計画。新潟まで凡そ9時間の列車旅である(我ながら元気だなと感心する)。ホテルはアパホテルを予約。3泊4日の堂々たる新潟ソウルフードの旅を敢行したのであった。午前11時頃に長岡駅着、ちょうどラーメンを食べるのには絶好の時間、というか、ただ、この時間に合わせて出発したのである。長岡は高崎と同様、駅前は閑古鳥状態。さてラーメンでもと思ったが、生姜醤油ラーメンの有名店は皆車で移動しなければならないところばかり、こりゃ駄目だと、生姜醤油ラーメンを提供しているところならどこでもと駅前のラーメン屋を探すが、これがないのである。やっとこ見つけたのが東口の駅前の「いちまる」なる店。夜は居酒屋使用風で、地元の人には使い勝手はよさそうだが、本格的なラーメン店の装いはない。しかし、まあいいかと入店。豊富なメニューから生姜醤油ラーメンと餃子を注文。さていかなるものが出てくることやらと、しばし待つ。数分でラーメンが到着。見た目もほうれん草が入って以前数回食べた、生姜醤油ラーメンと同似である。まずはスープを一口、濃い目のかえしに生姜の香がほんのりとして結構な塩梅。以前食べた秋葉原の青島食堂(長岡青島食堂の支店)の生姜醤油ラーメンと比べるとパンチはないが、まあ、これはこれでアリかなのレベル。麵も細目のいくらか縮れた感じで悪くない。遅れて餃子が到着。餃子も可もなく不可もない、餃子などはどこもこんなもの。期待をしていなかったのが吉とでて、まずは満足な品であった。やはりラーメンに力を入れている県なので、どこも、そこそこ平均点を越えたものを出すのかもしれない。夜は居酒屋になるし、自宅の側(そば)にこういう店があれば何度も通うだろうな、と店を出て駅へ。駅構内に尊敬する良寛(長岡市出雲崎出身)像があったので拝礼して、さてイザ新潟市へとまた列車に乗ったのであった。

15時30分新潟駅到着。初めての新潟市内、さすが、人口77万人の政令指定都市だけあり都会で活気がある。空気も太平洋側と違い幾分澄んでいるような気がする。また空が広く感じるのは高い建物が少ないせいか、また裕福な県だからか街全体に落ち着きと品があるような…。第1印象は悪くないなと駅前の大通りを萬代橋方面に10分ほど歩き本日の宿・アパホテルリゾートに向かう。まだ開業3年目ということで建物も真新しい。急ぎチェックインをして、部屋へ。さすがに9時間の列車の旅、しばし、ベッドで休憩。本日の夜の食事は何にとスマフォで探索。やはり新潟、日本海の新鮮な魚で一杯だろうと人気居酒屋のリストを拝見。リストの中から「十郎」という名の居酒屋が目に留まる。これは何かのご縁と夜19時の予約をとる(中々予約が取れないのでラッキーだったそうだ)。2時間ほどウトウトした後、大浴場でひと風呂浴びて夜の街へ出たのであった。

粋だね-769x1024.jpg)

1日目は本町の笹口1~3丁目周辺の繁華街を冷かすことに。さすが酒処だけあって、良さそうな居酒屋がところ狭しと並んでいる。これは予め店を決めておいて良かったと、「十郎」へ向かった。「十郎」は宿に程近い東大通りにあった。店の前に新潟の酒蔵の大樽が並び、如何にも銘酒屋という佇まい。奥の10畳ほどの座敷に通される(4人掛け卓5つ)。店内も古民家風で味わい深い。まずは生ビールを頼み、風呂上りの喉を潤しながら、ざーっとメニューに目を通す。どれも心惹かれるものばかりが並ぶ。まずは刺身の五種盛とカニ味噌を注文する。生ビールがすぐに空になったので、追加で麒麟山サワー(新潟一ポピュラーな日本酒だそうだ)をオーダー。まずはカニ味噌が着。さすがにこれは日本酒のツマミだ。

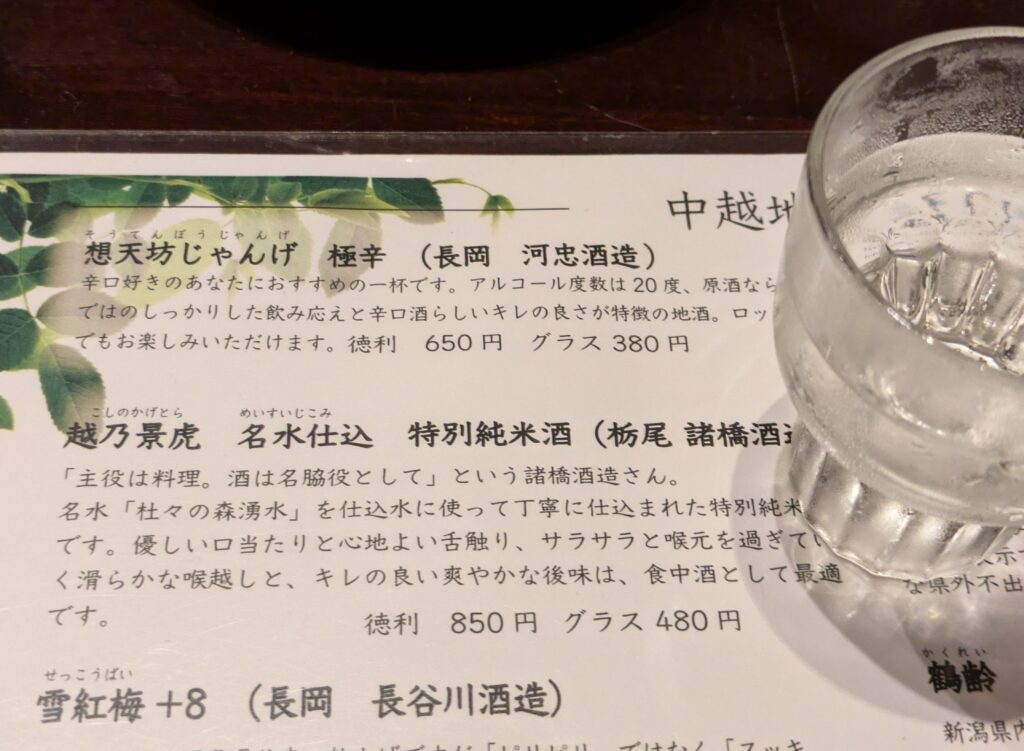

追ってすぐに刺身も到着。中トロ、エビ、タイ、のどぐろ、タコ組み合わせ。どれもさすがに冷凍ものなどなく新鮮そのもの、活き活きしている。また麒麟山サワーお替りし、スルメイカの天ぷらと合鴨のロース煮と秋茄子のおひたしをオーダー。店の選択は間違いなかったと、さすが「十郎」(どっちの「十郎」だかわからない)に間違いはないと、しばし、ご満悦の「十郎」であった。普段は、糖尿なので、日本酒を控えているのだが、この後、銘酒(越の景虎と雪紅梅)を何杯か飲み、店を出たのであった(新潟で日本酒を飲まないのは野暮天だろう)。本日は長い列車旅だったが、幸先の良いスタートが切れたと「十郎」にお別れして「十郎」は疲れが溜りながらも足取り軽く宿まで帰り、その後、当然朝まで爆睡したのであった。因みに居酒屋の「十郎」の正式名称は越後一会十郎だということ。

いちまる

ジャンル ラーメン、居酒屋

予約・お問い合わせ

0258-94-5453

予約可

住所 新潟県長岡市台町1-8-20 林ビル 1F

JR長岡駅東口から徒歩2分

長岡駅から256m

営業時間

平日 11:00~14:30 17:00~24:00(L.O.23:00)

日祝日 11:00~14:30 夜営業無し

不定休

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

越後一会 十郎(エチゴイチエジュウロウ)ジャンル 居酒屋、郷土料理

予約・お問い合わせ

025-247-5106

予約可

お席のお時間は2時間30分でお願いしております。御退席の1時間前にお料理のラストオーダーをお伺いいたしますのでご了承ください。

住所

新潟県新潟市中央区東大通2-1-7 松屋ビル 1F

交通手段

JR新潟駅 万代口 徒歩5分

新潟駅から341m

営業時間

月・火・水・木・金・土・日・祝日・祝前日・祝後日

16:30 – 00:00

L.O. 23:00

定休日

12月31日、1月1日

サービス料・チャージ

お通し550円(税込)